今日は、こんな質問に答えていきます。

本記事の内容

- ディスポーザーのメリット

- ディスポーザーの仕組み

- ディスポーザーのデメリット

- ディスポーザーの使い方

- ディスポーザーに入れてはいけない物・注意点

- ディスポーザーの寿命について

- ディスポーザーのトラブル解決方法

この記事を書いている私は、過去に住宅関連会社でディスポーザーの案内をしていました。実際に自宅でも使用歴は13年以上と長く、メリットやデメリット・使い方などノウハウはあります。

ディスポーザーは料理をする方であればとても便利で、無いと本当に不便と感じる住宅設備です。今回は初心者向けに解説します。

「既にマンションで利用していて交換の機種や工事はどうすればいい?」という方は下記の記事を参考にしてください。

ディスポーザーのメリット

ディスポーザーとは

あると手放せない人気設備です。ディスポーザーの機能と仕組みは、三角コーナー一杯の生ごみを約60秒で粉砕し、ディスポーザー専用の排水管から専用処理設備(排水処理部)に流され、ろ過されたものは下水道に流れる仕組みです。

最近では、知能プログラムを搭載したディスポーザーも開発され、生ごみの量を感知し時短で粉砕を完了させたり、自動的に内部を洗浄するディスポーザーも販売されています。

ディスポーザーはキッチンの生ごみを簡単に処理できる設備の事です。

キッチンディスポーザーや生ごみ処理機とも言われます。

シンクにはフタと兼用のスイッチがあり、そこから本体(粉砕部)が設置されていて、キッチンで調理中に出た生ごみを1分程度で処理し、排水口を通り処理槽まで運ばれます。

シンクの排水口に専用のふたを置き、ON・OFFの矢印にポイントを合わせて起動させます。

ディスポーザーで粉砕された生ごみは宅地の地下に埋設される処理槽へ運搬され生物ろ過され、公共下水へと運ばれます。

ディスポーザーは家電製品に近い住宅設備という位置づけですので、使い方を間違えれば故障しますし、設備としての寿命もあります。正しい使い方で長く、快適に使いたいものですね。

キッチンのシンクの排水溝部分キッチンの下(キャビネット部分)に本体が設置されていますので、ディスポーザーがあることで料理をした後の生ごみがキッチンに残らない点がメリットです。

また、ニオイが部屋に立ち込めることもなく、清潔で快適にすごすことができる便利な設備です。

- ゴミ出しの回数が減る

- 清潔さを保てる

- 虫が発生しない

- 料理の時間が効率的

ゴミ出しの回数が減る

戸建てであれば1週間に1度地域で定められた場所に出しますよね。

マンションであれば24時間ごみ捨てが可能なダストステーションがあるにしても、生ごみを持ちながらエレベーターに乗ったりマンション内を歩くのは少し抵抗があります。

ディスポーザーがあれば生ごみはそのまま排水管で生ごみが流れていきますので、ごみ出す頻度が少なくなるのは大きなメリットです。

清潔さを保てる

生ごみがシンクにないのもメリットの一つですね。三角コーナーに生ごみをためずに生活できる、または生ごみを別のごみ袋に入れて一時的においておくよりはディスポーザーを使うことで清潔さを保てますし、日々ストレスなくキッチンで料理ができますね。

虫が発生しない

ディスポーザーを使うことで、悪臭や虫などが発生しないことも良いことですね。私はディスポーザーを使っている間、キッチンで虫(ゴキブリ)を見たことはありません。

料理の時間が効率的

料理をしながらディスポーザーにごみを入れる。調理器具や料理に使った食器を洗いながら起動することで、時間を有効的に使うことができます。

キレイに料理を作ることは、料理をする方にとっては理想的ですし、生ごみを捨てるのに手間が掛からないのはとても良いことですね。

ディスポーザーは人気の住宅設備!?

画像出典:リクルート住まいカンパニー

画像出典:リクルート住まいカンパニー

ディスポーザーの現在での人気度は、「浴室暖房乾燥機」、「床暖房」と肩を並べる便利な住宅設備となっています。

ディスポーザーの導入データとしては少し古いのですが、2014年新築マンションを購入した200名を対象にしたリクルート社アンケートでは人気の設備として1位になっています。

最近のディスポーザー事情はごみ問題もあってか、賃貸マンションでもオーナーさんが一括で導入するケースもありますし、分譲マンションでは20年以上前から導入され続けています。

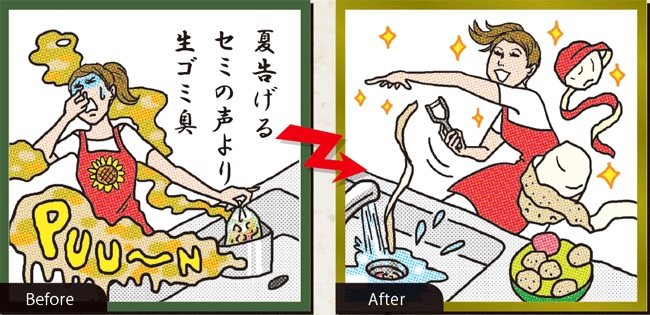

生ごみのニオイもヌメリもさようなら

生ゴミを粉砕処理し、水と一緒に下水に流すので生ゴミが激減する。夏など生ゴミが臭くなりやすい時期にうれしい。排水口や三角コーナーのヌメヌメした部分を掃除せずに済むし、最近では粉砕音も静かになった。

【購入者の声】Before:排水口の生ゴミのニオイやヌメリが気になり、頻繁に洗うのが面倒(34歳・男性)

After:生ゴミがすぐに処理できるので清潔。ゴミ出しの回数も減ったと思う(38歳・女性)

出典:リクルート

わざわざ、ごみ袋に生ごみを入れてゴミ置き場まで行く手間が省けるのがメリットですね。

戸建とマンションのディスポーザーの違い

戸建てでも、建築前にディスポーザー専用の処理槽を敷地内に埋設する計画を立て、自治体の下水道課に書類申請をすれば使うことはできます。

マンションのように全住民で排水処理システムの維持管理費をまかなうのであれば現実的ではありますが、戸建ての場合はどうでしょう?

戸建ての場合は、1軒屋で利用することからディスポーザー排水処理システムの費用と日々の汚泥くみ上げの費用はその1軒で負担することになります。

想像してみてください。

ディスポーザーの処理槽を埋設(数十万円)、キッチンまで排水管で接続する。そして、数か月に一度の頻度で処理槽の汚泥をくみ上げるのは現実的ではないですよね。

上記は生物処理タイプのディスポーザー排水処理システムの場合です。

もう一つ、キッチンの収納部に排水処理槽を設置するタイプ(機械処理タイプ)があります。

国内では、株式会社ちくま精機さんが唯一製造しています。

【参考:キッチンカラット】

ディスポーザーメーカー

ディスポーザーが日本に導入されたのは、それから30年後の1970年代ごろです。ディスポーザーを製造したメーカーは、パナソニック(当時の松下電器)、シャープ、日立などでした。しかし、日本の下水道の整備状況から劇的な普及とはいきませんでした。

日本でのディスポーザー普及は主にマンションで、敷地の地下に埋設されたディスポーザー専用の処理槽を設けた「ディスポーザー排水処理システム」を導入した特定のマンションでの利用が主となります。

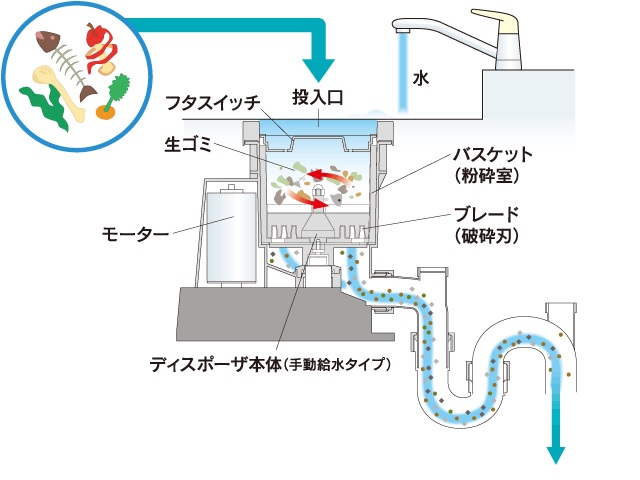

ディスポーザーの仕組み

キッチンシンクの下に本体があり、粉砕した生ごみはディスポーザー専用処理層を経由し、下水道に流れる。

ディスポーザー処理槽の仕組み:生物処理タイプと機械処理タイプ

先にも説明しましたが、ディスポーザーの処理システムは2種類あります。粉砕した生ごみを処理する仕組みにより生物処理タイプと機械処理タイプがあります。

- 生物処理タイプは、ディスポーザーに生ごみを入れ粉砕した後、建物の地下に埋設された専用の処理層まで運ばれ、バクテリアによりろ過された後に公共下水に流れます。

- 機械処理タイプは、シンクの下にボックス(機械式処理層)で乾燥させ、手動で取り出し燃えるごみとして捨てるタイプです。

生物処理タイプの処理方式が日本では普及しています。これはマンションに多く導入されている仕組みです。

ディスポーザー付のマンションはよく聞きますが、戸建てでは設置できないのでしょうか。あまり聞かない理由があります。

- 日本ではほとんどの自治体で下水道の規約または条令があり、ディスポーザー専用処理槽を設置した状態でないと、キッチンにディスポーザー本体をつけてはいけないとされている。

- 戸建でキッチンにディスポーザーがほしいという方は多いが、導入費用、メンテナンス費用を賄える余裕のある方でなければ設置・維持管理は現実的ではない。

ディスポーザー排水処理システムは、ディスポーザー処理槽設置費用(数百万円から数千万円)と数か月に1回の処理槽内に蓄積された生ごみの汚泥処理の費用をマンション全世帯で負担します。

ディスポーザー排水処理システム(ディスポーザーと排水処理槽のセット)を整え、維持管理費用も考慮することができることができるのであれば可能です。

戸建て1軒で処理槽を埋設する設置コストを考えると現実的ではありませんよね。100戸の部屋を1つの処理槽で処理した方が1軒あたりの費用は少なくなります。

ちなみに戸建用の生物処理槽を設置する場合50~150万円ほどの費用がかかります。

下水道に流れるまでの仕組み

ディスポーザーの仕組みについて、普及が多い生物処理タイプで説明します。

- ディスポーザーに生ごみを入れる。

- 水を流す(自動給水方式は③で勝手に水が出る)

- スイッチを入れる。

- 粉砕した生ごみは水と一緒に専用の排水管を通り処理槽に運ばれる。

- 処理槽でろ過され、水は公共の下水道に流れる。

ディスポーザー本体で粉砕が終わったあとは、生ごみと水がジュース状になり建物の地下に埋設された処理設備(ディスポーザー専用処理槽)に送り込まれます。

ディスポーザー専用処理槽で公共下水に流しても環境に影響を与えない一定基準の水質にろ過されます。

ディスポーザー専用処理槽では、年に数回の汚泥くみ上げ処理等のメンテナンス、維持管理しましょうというルールとなっているのです。

ディスポーザーのデメリット

- 使い方が悪いと故障する

- 掃除が必要

- 処理設備の維持管理が必要

故障する

ディスポーザーは毎日使うもので、うっかり使い方を間違ってしまうこともあるでしょう。

ディスポーザーも機械です。使い方を誤れば起動しなくなったり、故障してしまうこともあります。ディスポーザーの故障にはさまざまなパターンがあります。

人的ミス(入れてはいけないものを入れてしまった)による故障、つまり、機械の劣化に伴う故障などその種類はいろいろあります。

即解決に至らないのがディスポーザーのデメリットでもあります。

掃除が必要

毎日ディスポーザーを使っていると、料理で出た生ごみが付着しヌメリが生じたりしますよね。

シンクはきれいに水で洗うけれど、ディスポーザーの中までは面倒で毎回洗ってられませんよね。

頻繁に使用するので便利ではあるのですが、掃除が必要である意味デメリットだわと思うこともあります。いっそのことディスポーザーなんかなければよかったのにと思ったことはありませんか?

掃除することで長持ちしたり、清潔さを保つ上では時間もかかるしデメリットではあるのですが、できる限り簡単にするための方法もありますので参考にしてください。

処理設備の維持管理コスト

みなさんのお部屋でディスポーザーを使った後には粉砕した生ごみは専用の処理槽にながれます。ディスポーザーで粉砕した生ごみは分解され、汚泥となりますので焼却場にもっていかなければいけません。

マンション場合は規模、戸建ての場合は何人暮らしなのかによっても一世帯あたりの維持費はかわります。維持管理にはコストもかかりますのでディスポーザーを使っている上で仕方のないことではありますよね。

ディスポーザーは電気を使っていますので電気代もかかりますし、水道代もかかります。(とは言え、ディスポーザーにかかる月の電気代は数10円程度、水道は100円程度ですが。)これも家電を利用するデメリットといえばデメリットです。

最近では自動的にごみの量を判断し、節水、節電、つまり軽減機能を持つ機種もあります。設置する時には検討してみると良いかもしれませんね。

マンションなどでは電力の自由化に伴い組合全体で電力会社の再検討をされる場合もあるでしょう。ごみ処理にかける時間や手間がかからなくなる一方で、ディスポーザー以外の身の回りの「節約」に目を向けてみるのはいかがでしょうか。

ディスポーザーの使い方

ディスポーザーの起動方式には2種類あります。連続投入式とバッチ式があり、それぞれスイッチの入れ方が異なります。

ディスポーザーを使われている方はお分かりだと思うのですが、わからないという方の為に違いについてスイッチの方式による利用方法の違いを解説します。

国産ディスポーザーの使い方を動画でチェック

バッチ式はフタがスイッチを兼ねていることが多いです。ディスポーザーが設置されているシンクの生ごみ投入口にフタを置き、ON・OFFの位置にフタの矢印を合わせます。

ディスポーザーではこの方式が最も多いかなと。特に国産ディスポーザーは分譲マンションでも賃貸マンションでも導入されていることが多いです。

マンションを賃貸で借りたときにディスポーザーがついているのはこのタイプが最も多いです。初めて使う方へ簡単に操作手順を記載しておきます。

- シンクの投入口に生ごみを入れる

- 水を出す(自動給水タイプはスイッチをいれるのと同時に水が出ます)

- 蓋(ふた)兼用スイッチをONにする

- 蓋(ふた)をOFFにする

- 水を止める

生ごみを先に投入してから終了までの流れです。賃貸で初めて使うときなどはこれを参考にしてください。

マックスのディスポーザー

安永クリーンテックのディスポーザー

LIXIL(INAX)のディスポーザー

フロム工業のディスポーザー

連続投入方式

その名の通り連続で生ごみを粉砕します。スイッチは、シンクまわりにボタン形状のものが設けられていることが多いです。

シンクの上に設置されたスイッチは、シンクトップスイッチとも言われていたりします。

連続投入方式ではアナハイムや日本エマソン製のディスポーザーが有名です。

ディスポーザーに入れてはいけない物

結論:つまりを起こしやすいか完全に詰まるかを見極めよう

- 「体内に入れてはいけないもの」はディスポーザーでも粉砕できないので入れてはダメ!

- ディスポーザーに入れる基準として、「腐るもの」「体内で消化できるもの」は入れて良し

上記のように考えると単純で分かりやすいですよ。

では、詳しく解説します。

ディスポーザーに入れて良いもの:腐らないもの

ディスポーザーに入れてはいけないものとして、くるみの殻、カニの殻、梅干しの種、桃の種、アサリ、しじみの貝など。それと食品以外のビニール、ひも、プラスチック、食器類、金属類はダメ。

ディスポーザーの回転刃で粉砕できるかもしれませんが、どこかしらに挟みこみ(業界ではカミコミと言われます)、起動しなくなる可能性大です!

シンク下のディスポーザー本体から排水管とのつなぎ目部分のトラップといわれる部分に粉砕したものが砂利のように溜り、つまりや故障の原因となります。

投入してよいもの:腐るもの

例えば、野菜、果物、肉、魚などは腐りますよね。ディスポーザーに入れても良いものです。バリバリ粉砕しましょう。

他のものといっしょに入れると粉砕しやすいもの

ディスポーザーで粉砕しづらいものもあります。卵の殻、魚などの小さ目の骨、枝豆のさや、玉ねぎの皮。

ディスポーザーの中に単独で入れると粉砕できない場合があるので、なるべく他のごみと同時に入れて様子を見ながら粉砕しましょう。

ディスポーザーが詰まってしまった場合の対処方法

入れてはいけないものを入れてしまったり、長年利用しているために粉砕能力が落ちて、つまりが生じてしまう場合があります。

詰まりを起こすとシンクに水が溜まってしまい、水が抜けるのに時間がかかってとてもふべんですよね。そんな時は、自分で直すことができるかもしれませんので参考にしてください!

ディスポーザーに生ごみが詰まってシンクの水はけが悪い、ふたが開かない、スプーンや金属類が挟まってしまったなどのトラブルは、すぐに来てくれる修理専門の業者さんがオススメ。【くらしのマーケット】の専門業者の評価を見てみるのも参考になります。

ディスポーザーの寿命は何年?

ディスポーザーの寿命はおよそ7年~10年です。その使い方にもよります。1年や2年で壊れるものではありません。

ただし、ディスポーザーの使い方次第では、故障したり水漏れしたりしますので一気に耐用年数に影響を与えます。

ディスポーザーの寿命が短くなる要因としては、熱湯を入れることで本体内部やフタが変形してしまうことです。長い期間なるべく使うためには、説明書に書かれているように大切に使いましょう。

また、日々の掃除やメンテナンスを欠かさないこと。お金をかけずに簡単にできるメンテナンスもありますので活用しましょう。

ディスポーザーのトラブル解決方法

- 取り扱い説明書を見る

- 自分で修理してみる

- 専門業者に依頼する

ディスポーザーが壊れたり、生ごみがつまったり、さまざまなトラブルがつきもの。簡単に解決しましょう。

取扱説明書を見る

保管してあるディスポーザーの取り扱い説明書を見てみましょう。故障した場合の確認事項が書いてあるページがあります。

まずは初歩的なことなのかどうかを確認しましょう。もしかしたら、簡単に解決できるかもしれません。

説明書がない場合などもあると思いますので、その場合はネットで本体に記載のメーカー名や型番で検索すると取り扱い説明書がPDFで出てきます。確認してみましょう。

自分で修理してみる

ディスポーザー本体からの水漏れや電気などがかかわることなのか否か、粉砕部に異物が挟まっているのか、簡単に修理できそうかどうか等を確認しましょう。

DIYでディスポーザー修理できるかどうかの判断はとても重要です。状況がひどくなってしまっては、本末転倒ですから慎重に判断しましょう。

注意したいのは、ディスポーザー自体が水にかかわる設備なので近隣への影響がないかを考えた上で自分で対処してみるのが良いですね。

専門業者に依頼する

ディスポーザーの使用年数も経過しているものは専門家でも対処しきれない場合もあります。10年経過しているものを修理してほしいといわれてもそれは、出来ませんという会社も多いでしょう。

専門業者であっても一時的に修理をしてあなたの喜んだ姿をみても、劣化したディスポーザーはまたいつ故障が再発するかわかりません。

ディスポーザーの修理は、水道会社や設備会社に依頼するのは避けた方が良いケースもあります。一般的に出回る製品ではないため、ディスポーザーの仕様によっては部品がなかったり専門業者であっても修理はできない、またはしないというアドバイスをする場合があるくらいですから。

ディスポーザーに関しては、業者選びは慎重にしましょう。

総括:ディスポーザーとは

ディスポーザーは便利・簡単・清潔さを保つことができる住宅設備です。キッチンでの料理を快適にするために使い方や仕組みを今一度確認しましょう。

また、ディスポーザーを快適に利用するために定期的な掃除やセルフメンテナンスは忘れずに心がけましょう。

ディスポーザーとはどのようなシステムなのか、設置できる条件、使い方、日々のメンテナンスまで説明しました。

皆さんの快適なディスポーザーがある快適な暮らしを応援ます!